1. Монтеверди для своей микрооперы "Битва Танкреда и Клоринды" (1624; всего 20 минут, рекомендуемое исполнение здесь) выбрал великолепную поэзию, кусочек из "Освобожденного Иерусалима" Тассо (1581). Многомерный, очень умный и очень красивый текст. Один из самых сильных моментов – умирание Клоринды, ее короткие, задыхающиеся фразы, сопровождаемые "тяжелым дыханием" оркестра.

Amico, hai vinto: io ti perdon... perdona

tu ancora, al corpo no, che nulla pave,

a l'alma sì: deh! per lei prega, e dona

battesmo a me ch'ogni mia colpa lave. -

In queste voci languide risuona

un non so che di flebile e soave

ch'al cor gli scende ed ogni sdegno ammorza,

e gli occhi a lagrimar invoglia e sforza.

Пытаюсь передать затрудненное дыхание оригинала:

Мой друг... ты победил... тебя прощаю...

Прости и ты... о теле опасенья

Уж нет, лишь о душе... я умоляю...

Чтоб смыть с нее вину ... дай ей крещенье.

И голос, постепенно угасая,

Звучал так жалобно, что в умиленьи

Глаза невольно плакать начинали,

И в сердце гнев и ярость утихали.

2. В Don Givanni Моцарта есть три прекрасных и очень разных женских персонажа, все три выписаны (музыкой) очень подробно, с большой любовью и иронией. Выписаны психологически очень точно. Это – практичная простолюдинка Церлина, которая «открыла тайну, как супругом самодержавно управлять», и две аристократки – донна Анна и донна Эльвира.

Донна Анна – т.наз. "человек чувства", одни эмоции, но они делают ее сильной, одержимой. Ни на что другое она переключиться не способна. Это чувственный человек, но иногда нечуткий до глухоты, даже к близким: эмоция ведет ее почти вслепую, как сомнамбулу.

Донна Эльвира – персонаж более сложный: она человек этических убеждений, правильного и неправильного, добра и зла. Это вовсе не рассудочность, а тоже «сердце», и тоже очень страстное, но иначе: оно сосредоточено не на потоке чувств, а на морали.

Этичная личность – всегда очень непрактичная, обреченная страдать пожизненно, потому что в мире «все не так», люди лгут и предают, зло торжествует. Этичная личность не извлекает жизненных уроков. Даже получив удар в лицо, часто делает роковую ошибку: начинает «спасать» несчастного грешника. Не умеет жить только своими чувствами и желаниями, живет другим человеком, с потребностью жертвовать собой, исправлять неисправное, поднимать падшего: "Он меня предал, неблагодарная душа, сделал меня несчастной. Но, даже преданная и покинутая, я испытываю к нему сострадание." Любовь такой женщины и прекрасна, и опасна: не дай никому бог стать жертвой перевоспитания и спасения.

Вот речитатив и ария донны Эльвиры Mi tradì, quell'alma ingrata. В образцовом исполнении 1954 года: дирижирует великий Wilhelm Furtwängler, сопрано – великая и прекрасная Lisa della Casa. Оперные певицы часто бывают внешне прекрасны; видимо, работа над голосом оставляет и такой отпечаток на лице. Но делла Каса - даже на этом фоне исключение. Она была редкой красоты, и не теряла обаяния всю жизнь. (Самое неубедительное в постановке - что Дон Жуан мог оставить такую женщину. Идиот!)

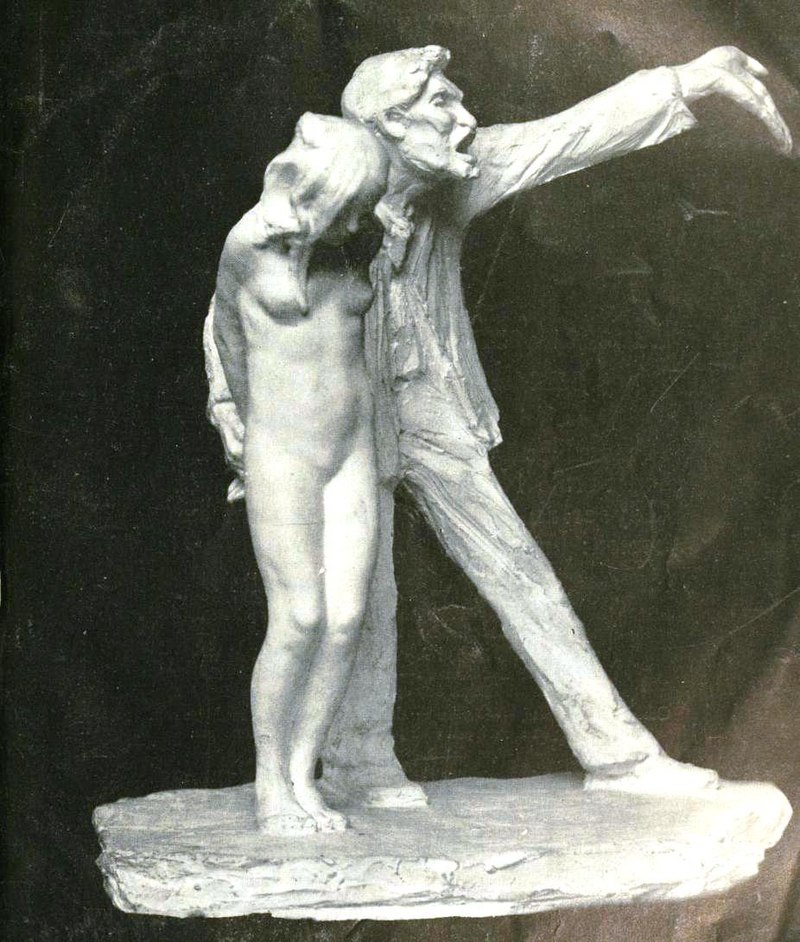

Еще надо учитывать, что опера - прежде всего, музыкальный жанр, и в нем актерство и режиссерство всегда были очень скромны, чтобы не отвлекать от музыки. Условные, как у статуй, жесты, условные декорации, никакого реализма и психологизма в игре. Сейчас это кажется странным и непрофессиональным, но это ошибка. Пагубное веяние последних 30 лет - что опера оккупирована музыкально-неграмотными театральными режиссерами, форсирующими игру и постановку; и музыка в опере - уже не главное. На самом деле, старое "плохое", т.е. условное актерство и "убогая", т.е. фоновая режиссура 50-х годов - более адекватны оперному жанру. Там баланс элементов выстроен тоньше, точнее. Просто не надо ожидать от певцов игры как в драм. театре. Надо слушать музыку. И помнить, что пение - физиологически очень трудный, мучительный процесс; певцам часто - не до актерства.

(Ниже – скородельный мой перевод.)

В каких излишествах, о Боги,

В каких ужасных, диких преступлениях

Замешан этот негодяй!

О нет! Не может медлить гнев небес,

не может медлить справедливость!

И я уже предчувствую ту роковую молнию

Что поразит его в голову.

Я вижу: распахнулась

бездна смерти!..

Несчастная Эльвира!

Какая распря чувств

Рождается в твоей груди;

Зачем все эти вздохи и страданья?

Он меня предал, неблагодарная душа,

Сделал меня несчастной.

Но, даже преданная и покинутая,

Я испытываю к нему сострадание.

Когда меня терзают муки,

Мое сердце говорит о мести.

Но когда я вижу, в какой он опасности,

Мое сердце начинает биться о нем.

In quali eccessi, o Numi, in quai misfatti

orribili, tremendi

è avvolto il sciagurato!

Ah no! non puote tardar l'ira del cielo,

la giustizia tardar. Sentir già parmi

la fatale saetta,

che gli piomba sul capo! Aperto veggio

il baratro mortal! Misera Elvira!

Che contrasto d'affetti, in sen ti nasce!

Perchè questi sospiri? e queste ambascie?

Mi tradì, quell'alma ingrata,

Infelice, o Dio, mi fa.

Ma tradita e abbandonata,

Provo ancor per lui pietà.

Quando sento il mio tormento,

Di vendetta il cor favella,

Ma se guardo il suo cimento,

Palpitando il cor mi va.